要約記事:https://financial-field.com/living/entry-457702

要約

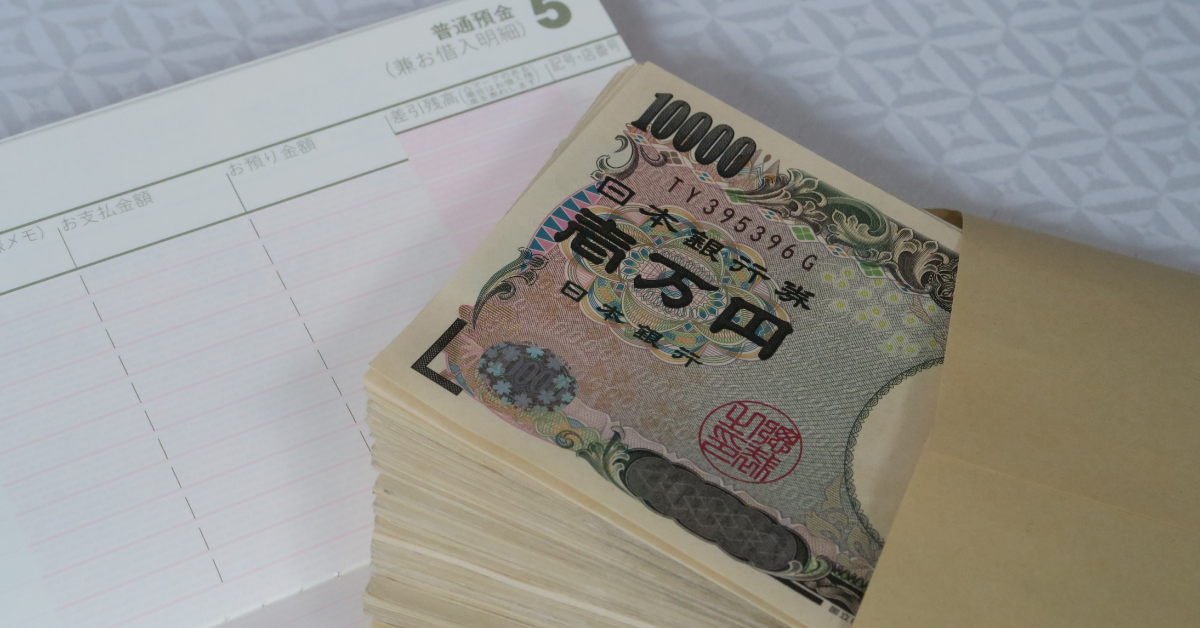

この記事では、タンス預金で蓄えていた現金(例として 300 万円)を銀行口座に一括で入金したときに、「銀行から連絡が来る」「税金を払わなければならないかもしれない」といった不安を抱く人向けに、制度上の扱いと注意点を解説しています。主なポイントは以下のとおりです。

- 銀行への入金自体は課税対象にならない

現金を銀行に預ける行為そのものは所得には該当せず、すでに課税された給料からの貯蓄であれば、入金で新たな所得税・住民税が課されることは原則ありません。 - 銀行から連絡が来る理由(確認義務)

一定規模の現金取引を扱う際、金融機関は「犯罪収益移転防止法」に基づいて、取引の目的や資金の出どころについて利用者に確認をする義務があります。いわゆるマネーロンダリング対策として、資金調達ルートの説明を求められることがあります。 - 税務上で注意すべき点 — 出どころの説明と利子課税

入金した現金の出どころを説明できるよう、給与明細・源泉徴収票・過去の確定申告書・家計簿記録等を保管しておくことが望ましい、というアドバイスがあります。

また、預金に付く利子(利子所得)は源泉分離課税の対象で、通常は確定申告不要ですが、預金商品によっては非課税制度の適用条件や限度があるため確認が必要、ということも述べられています。 - 安心な対応のための心構え

給与貯蓄であるという説明ができ、かつ証拠となる資料を整えておけば、銀行や税務対応での不安を軽くできるという結論を示しています。

指摘・注意すべき点(誤りや可能性)

記事全体として大きく誤っているわけではありませんが、注意すべき点や可能性を指摘します。

- 「原則として新たな税金は発生しない」が過度に一般化されている可能性

給与収入からの貯蓄であっても、他の所得(不動産所得・雑所得など)や各種控除との関係で、確定申告時に総合課税の枠組みに影響を与えるケースがあるかもしれません。記事はあくまで一般論を扱っており、特殊なケース(脱税疑義がある、他所得との兼ね合い、過去に税務調査があったなど)は考慮されていません。 - 「銀行から連絡=問題あり」というニュアンスが少し過剰

銀行・金融機関が「資金の出どころ」を問うのは法律に基づく通常の手続きであり、必ずしも「怪しい」と判断されているわけではありません。記事はこの点には触れていますが、読者が過剰に不安を抱く可能性があります。 - 利子課税・非課税制度の説明がやや簡略

利子所得の課税・非課税制度(例:財形年金貯蓄における利子非課税制度など)は、制度要件・限度額などが複雑です。読者にとって「非課税枠あり」とだけ書かれていても、自分のケースで適用できるかどうか判断が難しいでしょう。 - 証拠資料の保管だけで「安心できる」と断定的に書かれている点

証拠資料をそろえることは重要ですが、税務・銀行の判断は最終的には担当者や調査状況などによるため、100%安心できる保証とは言えません。記事の語調がやや楽観的です。

読者がこの記事を読むことで得られるもの

この記事を読むことで、読者は以下のような知識・安心感を得られます。

- タンス預金を銀行に預け入れたとき、入金そのものは所得税・住民税の課税対象とならないという制度上の理解

- 銀行から出どころの確認を求められる可能性がある理由(犯罪収益移転防止法など)

- 資金の出どころを説明できるよう、どのような証拠資料を残しておくべきか(給与明細・源泉徴収票・家計簿など)

- 預金利子の税金扱い(源泉分離課税・非課税制度)に関する基礎的な認識

- 銀行・税務対応での不安を軽減するための備えの意識

つまり、タンス預金を今後整理・預け入れる可能性のある人にとって、「法律的にはどう扱われるか」「どんな準備をすればいいか」を知る手がかりになる記事です。